开艘航母去抗日有声幻听?

本文将深入探讨“开艘航母去抗日”的声音与幻听现象,分析其背后的社会心理因素以及相关历史背景。这一话题不仅引发了人们对历史和军事的思考,还体现了现代社会中人与人之间沟通的复杂性和多样性。我们会从多个角度审视这一现象,包括心理学、公众号讨论、社交媒体的影响等,力求为读者提供全面而深入的理解。希望通过对这一现象的研究,能够帮助大家更好地认知历史与现实之间的关系,为未来的讨论提供参考。

开艘航母的历史背景

在探讨“开艘航母去抗日”这一概念之前,有必要了解航母的历史背景。航母,自其问世以来就逐渐演变成现代海军中不可或缺的重要资产。其在战斗中的作用也经历了多个阶段,从早期的海上支援到如今的前线打击能力,航母的作战理念不断进化。

航母的发展历程

航母的起源可以追溯到第一次世界大战,当时的战舰多以火炮为主要武器。随着飞行器的问世,特别是舰载机的发明,航母的概念逐渐被认同。到第二次世界大战期间,航母的关键角色愈加凸显,成为海战中决定胜负的关键因素。因为航母不仅能够移动战斗机群,还能够为陆地部队提供支持。

航母在抗日战争中的作用

在抗日战争期间,中国海军最初的实力相对薄弱,其海上力量难以与日本海军抗衡。然而,由于全球海军力量的发展,盟国对Asia-Pacific地区的海军布局也日益重视。虽然在实际的抗日作战中,中国并没有航母,但如果当时中国能拥有航母,其战略意义不言而喻。航母可以在海上提供强大的空中支援,极大提高海军的战斗能力。

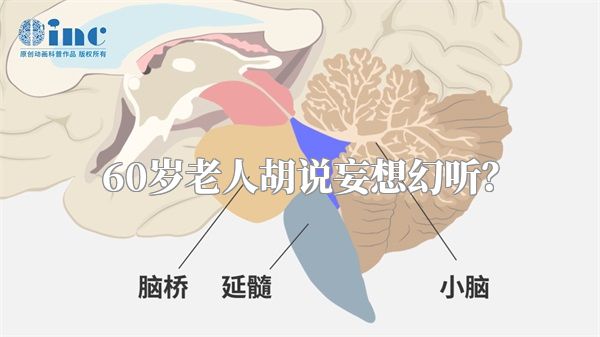

幻听现象的心理学分析

声音和幻听的话题常常与心理状态密切相关。从心理学角度看,幻听可以被视为个体对于外部环境的一种主观反应。特别是在经历了重大历史事件的时候,这种反应往往更加明显。

幻听的产生原因

人们在经历创伤后,可能会产生多种幻想或幻觉,这是对过往事件的一种反应机制。例如,抗日战争中的历史创伤可能让一些人不断重温战争场景,这种过度的思考与忧虑最终可能转化为声音的幻觉。

社会文化背景中的影响

此外,社会文化背景也在影响幻听现象。例如,中国的历史文化中,“志愿军”、“国民政府”等词汇被广泛讨论,很多年轻人在网络讨论中提到这些关键词时,容易产生共鸣,从而形成声音上的幻听体验。这是一种社群在环境中的集体情绪反映,也可能是一种心理上的防御机制。

社交媒体的作用

在现代社会,社交媒体的快速发展改变了人们的沟通方式。这种变化在“开艘航母去抗日”的讨论中表现得尤为明显。

信息传播的加速

社交媒体使得信息传播速度极快,尤其是一些军事话题在特定群体之间快速传播。这种信息的流动带来了一种新的集体意识,可能使得一些人群在讨论中产生幻觉般的共识。例如,网络用户在分享痛苦记忆时,容易造成误解而使得历史感交织成一种“集体幻听”。

影响个体和群体意识

更甚者,社交媒体上对历史事件的描述很容易引起情绪共鸣,进而影响个体的历史意识。当这些声音在平台上广泛传播时,某种程度上会诱发其他用户也感受到类似的情绪状态,这种群体意识有时会让人产生幻听的错觉。

结论与总结

综上所述,“开艘航母去抗日”这一话题不仅涉及历史背景,也与现代社会的心理学、社交媒体上流传的观念密不可分。这一现象反映了人们对于历史理解的多面性和复杂性,同时也揭示了在特定背景下,群体心理对个体行为的影响。

温馨提示:了解历史的同时,应关注当今社会中人与人之间的联系与理解,在信息高度发达的时代,理性思考尤为重要。

相关常见问题

为何会有“开艘航母去抗日”的说法?

“开艘航母去抗日”的说法源于对抗日战争历史的回忆与情感表达。这一表述在某些圈子中被用作怀念过去,试图唤起人们对那个动荡时代的重视。在历史文化的影响下,某种程度上,它也显示了人们希望拥有强大海军力量的愿望。

幻听是一种正常的心理现象吗?

幻听是指个体在没有实际声音存在的情况下,产生的听觉体验。这种现象在一定程度上是个体对外部环境的主观感知,可能会因为心理压力、创伤经历等因素而产生。在极少数情况下,频繁的幻听可能与精神疾病相关,但一般而言,适量的声音体验可以被理解为个人心理的一种反应。

社交媒体如何加剧历史事件的讨论?

社交媒体的速度和便利性使得历史事件的讨论迅速发酵。平台上用户之间的互动可以迅速传播信息,有时甚至将某些主题引向极端。社交媒体上对历史话题的热议,往往带有强烈的情感倾向,这种情感的聚集也可能导致个别用户的幻听体验。

如何正确看待历史事件?

为了正确看待历史事件,首先要有科学理性的态度,避免被个人情感或舆论所左右。同时,了解多个视角的历史叙述,进行深入的阅读和思考,才能形成一个全面的历史观。对于复杂的历史现象,应结合历史背景和社会心理进行综合分析,以达到更客观的理解。

- 本文“开艘航母去抗日有声幻听?”禁止转载,如需转载请注明来源及链接(https://www.jiaozhiliu.org.cn/show-176717.html)。

- 更新时间:2025-08-15 20:11:44

关注微信公众号

关注微信公众号